前不久,看到物理学家杨振宁先生一段关于“物理学与直觉”的分享。

物理学这座由严密逻辑搭建的大厦,怎么会和一个听起来有些虚无缥缈的词挂上钩?杨先生解释说,人天生有套原始直觉,但随着学习深入,新知识会不断与旧直觉冲突。真正的成长,就发生在“死磕”的时刻——你必须坚持,直到将那些反常识的理论,内化成一种新的、更强大的直觉。

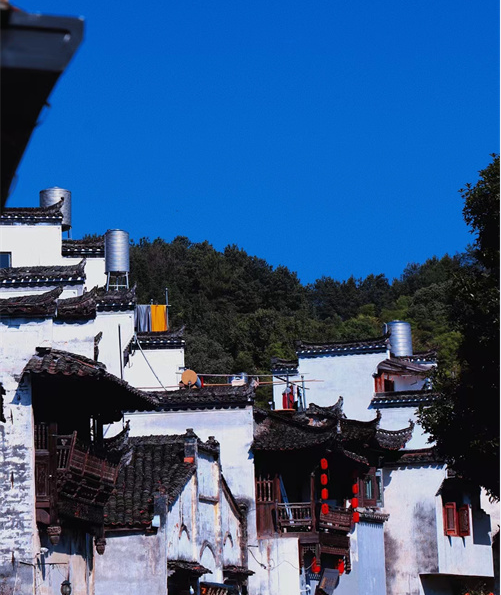

(相关资料图)

(相关资料图)

我心头一震。这不仅仅是在谈物理,这也是在谈写作的真谛啊。所谓写作,正是一场艰辛而迷人的直觉重建之旅。

我们写作的起点,都是一套由成长、阅读和性格塑造的“出厂设置”,一种“模板化”的直白流露。比如新手写悲伤,本能就落向“泪流满面”;写快乐,第一反应准是“心花怒放”。我初学写作时,写失去亲人的悲痛,就翻来覆去用“撕心裂肺”“痛不欲生”“泪如雨下”这类词,生怕别人感受不到我的痛苦。

有次请教一位作家,我把稿子递过去。他没直接评判,只平静地讲起一个故事:“我母亲走时,我父亲一滴眼泪都没掉。他只是默默地把母亲最爱穿的那件毛衣拿出来叠了三遍,叠得比平时任何一次都更整齐。”那个瞬间,我很感羞愧。原来,真正的悲伤不是声嘶力竭的情绪宣泄,而是巨大的克制。那次谈话修正了我的写作直觉:好的表达,要绕开“大词儿”,去寻找独属于某个瞬间的、带着体温的动作。

但写作的直觉重建,远不止告别陈词滥调这么简单。几乎所有的写作者,都免不了走过一段弯路:为了显得有文采,恨不得把所有的修辞都塞进文章里。直到读到汪曾祺写葡萄:“葡萄抽条,丝毫不知节制,它简直是瞎长!”如此直白的话,就像老农蹲在田埂上唠家常,偏把葡萄那股不管不顾的野劲儿写活了。这时才恍然,所有写作者都得经历从简单到复杂,再到更高级的简单的过程。最初的简单是能力匮乏,只能凭原始直觉;后来学会了技巧,开始堆砌辞藻;最终会发现,洞悉所有复杂之后,我们选择的,还是最朴素、最精准的那一句。

当直觉被这样反复打磨后,你看世界的眼睛、听声音的耳朵、感受万物的心,就具有了接近艺术创造的能力。清晨买豆浆,看见摊主指节上的豆渣,会想起萧红笔下祖父那双像老松树皮的手;傍晚散步,一阵风卷着银杏叶落在脚边,一个念头就冒出来:风把秋天揉碎了。我用手机记下这些,它们不是构思的,是从直觉中跳出来的。

在写作的10多年里,我一直觉得逻辑重要。但现在越来越觉得,真正动人的作品,往往源于某个直觉的瞬间。先有喷薄而出的感受,然后才需要逻辑为它塑形。直觉是创作者与世界对话的隐秘通道。

那年的北京,地坛公园老柏树下,双腿瘫痪的史铁生将目光投向这座荒废古园。“在人口密集的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝的苦心安排。”这份突然撞进心里的安排,成了《我与地坛》最迸发的直觉,它像钥匙打开了史铁生对命运的所有思考。后来书里的每一段文字,都是从这个直觉的原点生长出来的。那些关于蜂儿、蚂蚁、露水,关于母亲悄悄躲在树后看他的细节,关于为什么活的追问,都像是树枝从树干里伸出来,自然又有力。

说到底,写作的直觉哪是什么玄乎事,不过是活成一个更敏感的人。这场关于直觉的修炼,终点不是成为一个会写作的人,而是成为一个更会生活的人。因为所有的文字,最终都是生活的回声。所有的直觉,最终都是你对生活的感觉。

《 人民日报 》( 2025年09月13日 08 版)

关键词:

营业执照公示信息

营业执照公示信息